O debate público em torno da objetividade e da rigorosidade da ciência frequentemente oscila entre dois polos perigosos. De um lado, a necessidade de defender o conhecimento científico em um contexto de negacionismo e o sucateamento fortalece defesas a uma autoridade científica tecnocrática e supostamente neutra. De outro, a crítica a esse posicionamento – intelectualmente frágil e politicamente desastroso – por vezes incorre em discursos que jogam a criança fora com a água do banho, acabando por menosprezar a importância do conhecimento científico rigoroso. Resolvi trazer à discussão alguns elementos para uma interpretação comportamentalista radical sobre o tema. O material é um recorte de reflexões presentes em minha dissertação de mestrado (Flores Júnior, 2021) e sugere uma interpretação crítica das noções de objetividade e rigor científico, que reconhece sua relevância, mas as afasta da ideia de uma prática científica desinteressada.

A tradição da ciência moderna dá centralidade à tese da neutralidade do conhecimento científico, que encontra apoio na dicotomia entre fatos e valores (Laurenti, 2014; Mariconda, 2006). A defesa de que fatos dizem respeito a uma natureza de determinações fixas e ordenadas, em sentido oposto à condição volátil e particularizada dos valores pessoais ou sociais, alicerça a interpretação de que o conhecimento científico deveria ser uma representação fiel dos fatos, pautando-se como objetivo. Apartado da influência dos valores, esse conhecimento contrastaria com os outros campos do saber, como a ética, a política e o senso comum (Laurenti, 2014). A objetividade científica, nesse caso, “seria garantida pela possibilidade de uma observação isenta de compromissos com os interesses de qualquer perspectiva de valor particular (neutralidade científica)” (Laurenti, 2012, p. 368).

A tese da neutralidade científica se desdobra em duas dimensões (Mariconda, 2006). A neutralidade cognitiva estaria baseada na isenção do procedimento de investigação científica; assim, a aceitação das teorias aconteceria de modo independente dos valores pessoais de cientistas. Já a neutralidade aplicada está relacionada “às implicações éticas e sociais dos produtos científicos” (Mariconda, 2006, p. 464), sob a suposição de que o uso desses produtos é possível sob qualquer orientação valorativa.

Ao discorrer sobre o pensamento científico contemporâneo, Marilena Chaui (2000) critica a tese da neutralidade da ciência, qualificando-a como uma ficção cientificista. A ideologia cientificista, de acordo com a autora, “é a crença infundada de que a ciência pode e deve conhecer tudo, que, de fato, conhece tudo e é a explicação causal das leis da realidade tal como esta é em si mesma” (Chaui, 2000, p. 357). Tal ficção está baseada em modo de interpretar a objetividade científica a partir da suposição de que os fenômenos conhecidos teriam estatuto de independência em relação ao sujeito do conhecimento e da ação, sendo estabelecida, assim, a partir da diferenciação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O senso comum cientificista, então, apropria-se dessa cisão entre sujeito e objeto, derivando o entendimento de que o empreendimento científico alcança a realidade das coisas em si mesmas, de forma desinteressada e, portanto, neutra.

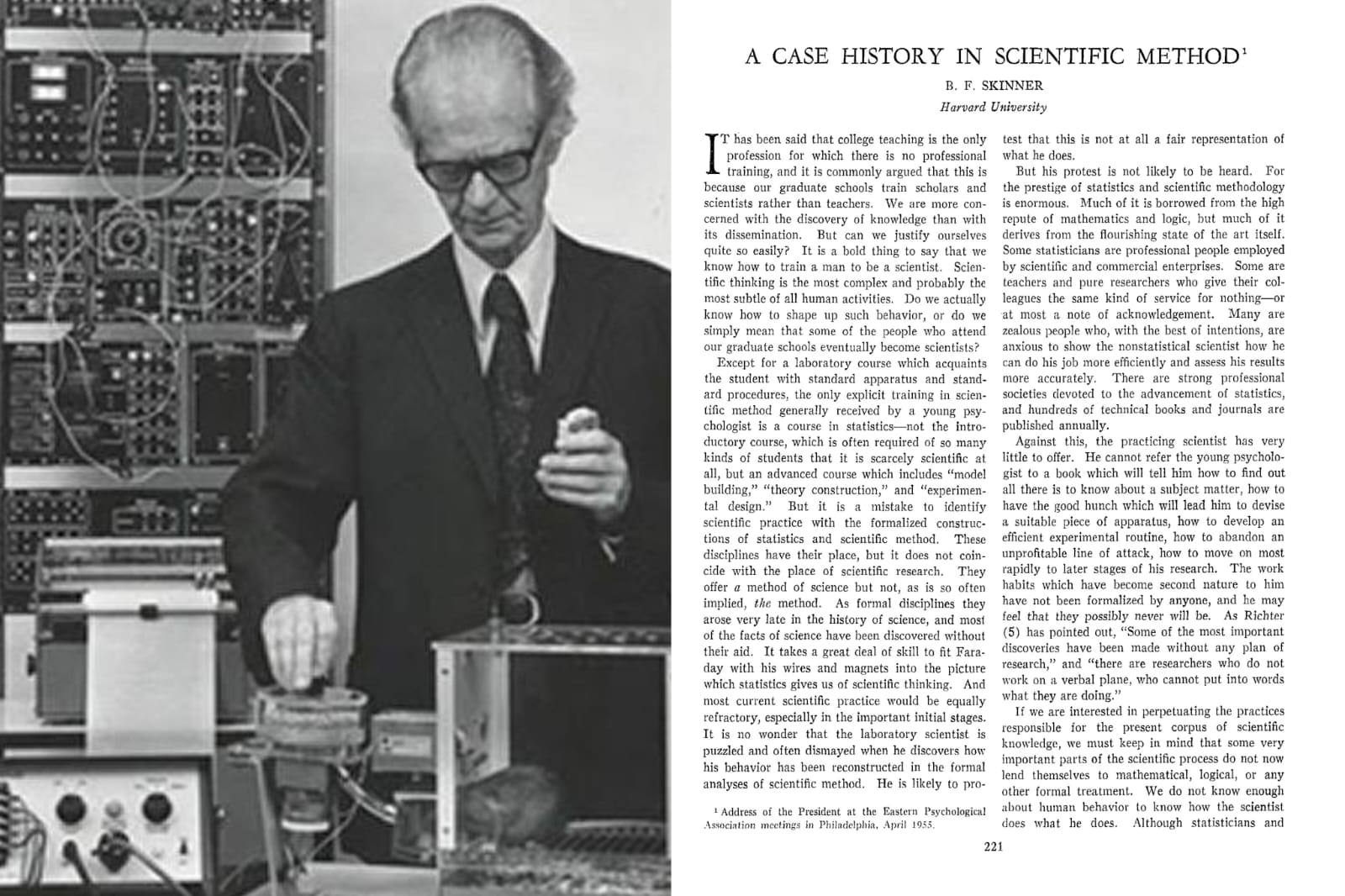

Desde o trabalho do estadunidense Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), primeiro e principal expoente do comportamentalismo radical, essa teoria se distancia de algumas concepções hegemônicas da ciência moderna. As rupturas podem ser elucidadas a partir da explicação a respeito do comportamento de cientistas, que não inclui apenas variáveis a respeito do contato com seus dados de pesquisa e com outros pesquisadores, mas, conjuntamente, variáveis particulares do seu dia-a-dia, influências culturais e condições políticas, sociais e econômicas que afetem suas condições de trabalho (Burton, 1980).

Skinner (1956) critica a perspectiva formalista a respeito do comportamento de cientistas, que entende a produção de conhecimento científico como mera consequência da aplicação rigorosa de regras metodológicas. Ao relatar sua própria atividade como pesquisador, o autor enfatiza como elementos acidentais, coincidências e aspectos da experiência pessoal participam da prática científica; segundo ele, “a ciência é um processo contínuo e muitas vezes desordenado e acidental” (p. 232).

Em confluência com essa crítica, Robson Nascimento da Cruz (2010) descreve como uma explicação do comportamento de cientistas a partir, unicamente, do relato e da sistematização de procedimentos metodológicos produz uma ilusão de que os fatos científicos descritos seriam autoevidentes. Essa perspectiva formalista caracteriza o fato científico como algo que seria descoberto independente do contexto histórico e do comportamento de cientistas, deixando-se de lado tudo o que envolveu a sua construção:

O que temos então é a ênfase dada à descrição verbal do fato científico como algo que independe do contexto institucional, dos procedimentos, dos instrumentos e, é claro, principalmente, das diversas relações comportamentais necessárias para sua construção. Desta maneira, após o estabelecimento de um fato científico, por exemplo, uma lei científica, os inúmeros aspectos humanos e “não-humanos” envolvidos na sua construção simplesmente deixam de fazer parte de sua descrição, de sua história. (Cruz, 2010, p. 54)

A interpretação comportamentalista antiessencialista e antiformalista sobre os fatos científicos é bem delineada pela descrição feita por Willard Day (1969) a respeito da epistemologia skinneriana. De acordo com o autor, comportamentalistas radicais compreenderiam que os produtos de suas atividades científicas são, em grande medida, “ainda mais comportamento verbal de sua própria parte, ou um novo conjunto de comportamentos adquiridos que, esperançosamente, lhe permitam controlar a natureza de maneira mais eficaz” (p. 319). Nesse sentido, a linguagem científica e suas sentenças não são representações fiéis dos fatos; e o conhecimento científico é explicado pelas variáveis contextuais e históricas relacionadas à sua produção. O fato científico é um produto comportamental, que deverá ter a função de favorecer as ações efetivas de cientistas e de suas comunidades.

Desse modo, a caracterização da ciência como comportamento de cientistas informa discussões sobre a verdade ou a legitimidade das diferentes formas de conhecimento. Anne Carolynne Bogo e Carolina Laurenti (2012) apresentam uma interpretação skinneriana na qual a distinção entre conhecimento científico e senso comum diria respeito a diferentes controles de estímulo, e não à proximidade com a realidade. Por um lado “a comunidade científica organiza contingências de modo que o cientista descreva leis com as quais possa lidar efetivamente com a natureza, seja explicando, seja prevendo ou modificando o fenômeno de interesse” (p. 968), enquanto o indivíduo que se baseia no conhecimento comum “organiza contingências de modo que consiga resolver seus problemas imediatos cotidianos” (p. 968).

A identificação das relações de influência social envolvidas no comportamento de cientistas não implica em assumir que sua conduta seria desonesta ou indigna. O foco da discussão é que a prática científica não ocorre sob controle exclusivo das variáveis e interações descritas pela metodologia. O conhecimento científico é diferenciado por sua função na resolução de problemas próprios, e não por uma natureza ontológica afastada das demais formas de conhecimento. Sem essas separações radicais, compreende-se uma relação recíproca, na qual o comportamento científico está vinculado às variáveis de seu contexto, o qual vem a ser modificado pelos produtos desse comportamento.

O tema também envolve questões éticas e políticas sobre a relação entre ciência e sociedade. C. R. Flores Júnior e Lucas Ferraz Córdova (2019) relacionam a interpretação da ciência como comportamento de cientistas à ruptura com ideais essencialistas da verdade e de superioridade hierárquica do conhecimento científico. Nessa discussão, é defendido que tal ruptura não incorre numa visão relativista: “pelo contrário, permite a exigência da revisão constante das implicações de cada forma de discurso, sob um exame contextualista que envolva tanto o repertório verbal do sujeito como as práticas vigentes em sua comunidade” (p. 530).

Nessa perspectiva, abdica-se da defesa de uma neutralidade da prática científica e de seus produtos em relação a seu contexto histórico e social. Consequentemente, dimensões éticas e políticas emergem como conteúdos a serem avaliados no âmbito da própria prática científica, que fora do campo da inexorabilidade ou do desinteresse, comportaria seus próprios compromissos e valores.

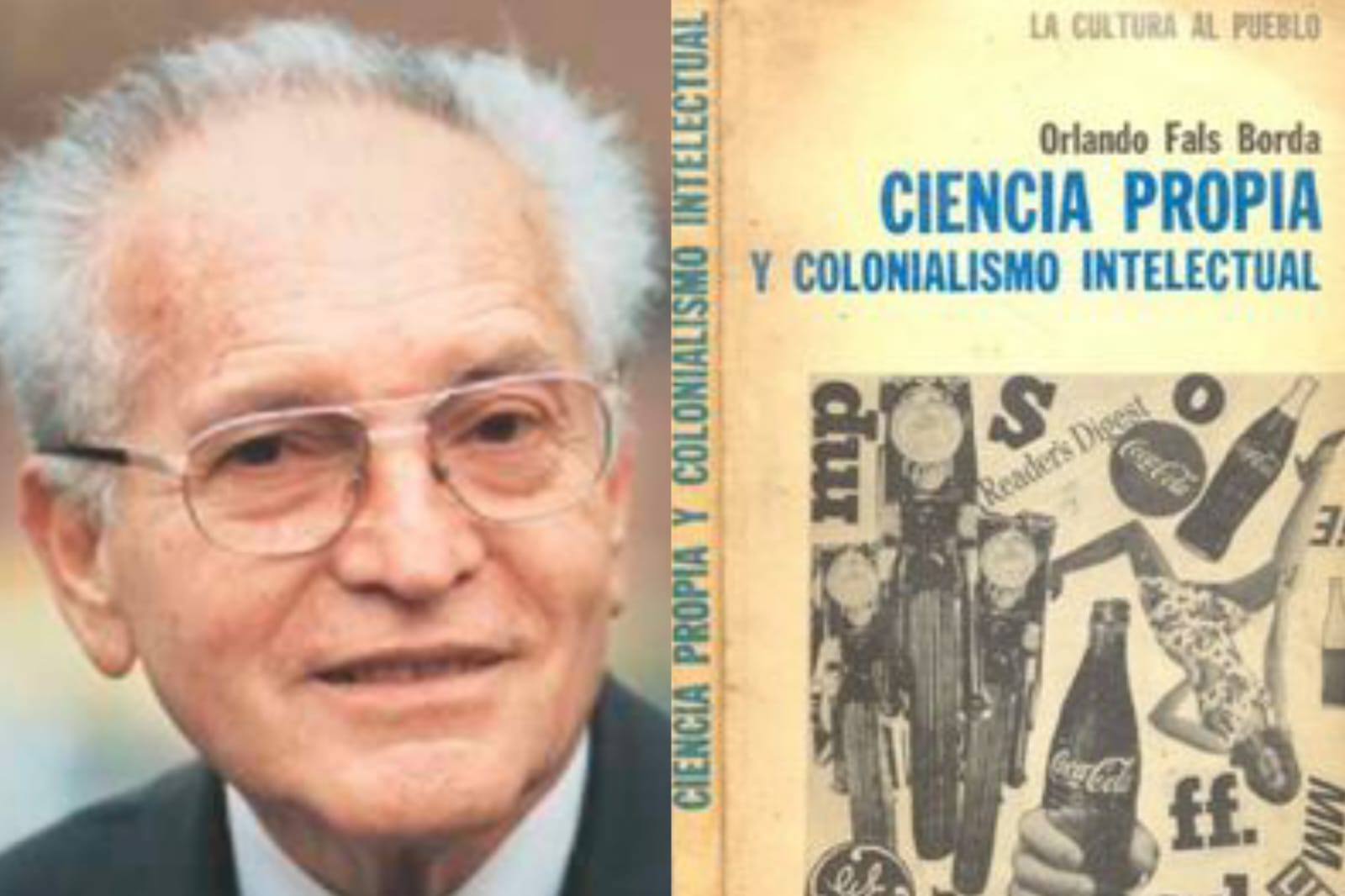

Tais interpretações favorecem a aproximação de analistas do comportamento a perspectivas a respeito da objetividade científica que se orientem à qualificação de seus compromissos éticos e políticos, ao invés de sua negação. É o caso do sociológico colombiano Orlando Fals Borda (1925-2008), cujas contribuições à análise dos compromissos sóciopolíticos da ciência discutimos em uma publicação recente na Revista Psicologia & Sociedade (Flores Júnior & Laurenti, 2024).

A proposta de uma ciência própria e subversiva elaborada por Fals Borda (1971) prevê um esforço de investigação que explicite os valores e compromissos da atividade científica, vinculando essa consciência crítica à objetividade necessária ao rigor da ciência. O autor rejeita a identificação entre objetividade e desinteresse, defendendo que a ciência está inevitavelmente vinculada a interesses e juízos de valor, cuja ocultação serviria apenas à manutenção do status quo. O compromisso defendido pelo sociólogo envolve o reconhecimento da indissociabilidade entre ciência e sociedade e o direcionamento do trabalho teórico-prático a uma causa política específica. Desse modo, esclarecer os valores implicados na atividade científica não é apenas um modo de fortalecer a sua objetividade, mas um requisito fundamental para o rigor científico.

As ideias que apresentei até aqui aproximam o comportamentalismo radical das noções de objetividade científica defendidas por Fals Borda (1971), bem como justificam uma orientação colaborativa e participativa da prática científica no debate público. A rejeição a ideais hegemônicos da ciência moderna comumente é apresentada na literatura analítico-comportamental sob teses com estatuto epistemológico positivo, propondo interpretações alternativas que partem do próprio desenvolvimento científico da análise do comportamento e do acúmulo sistemático de conhecimento a respeito dos fenômenos comportamentais. Desse modo, o reconhecimento do papel do contexto social e político na ciência não se orienta a um enfraquecimento do empreendimento científico, mas à complexificação da forma como se concebe o fazer ciência.

O comportamentalismo radical nos direciona para uma compreensão contextualista da própria ciência. Questões sobre compromissos e valores podem ser investigados por meio de métodos diversos que contribuam com a compreensão a respeito das relações que constituem a prática científica. Longe da recusa da importância da rigorosidade científica e de sua produção de conhecimento, podemos favorecer a objetividade científica por meio de análises críticas que não incorram em negacionismo.

Referências

Bogo, A. C., & Laurenti, C. (2012). Análise do Comportamento e sociedade: Implicações para uma ciência dos valores. Psicologia: Ciência e Profissão, 32(4), 956–971. https://doi.org/10.1590/S1414-98932012000400014

Burton, M. (1980). Determinism, relativism and the behavior of scientists. Behaviorism, 8(2), 113-122.

Chaui, M. (2000). Convite à filosofia (12ª ed.). Ática.

Cruz, R. N. (2010) Para além da experimentação e formalização: Uma discussão inicial acerca dos determinantes do comportamento do cientista. In M. M. C. Hübner; M. R. Garcia; P. R. Abreu; E. N. P. Cillo & P. B. Faleiros (Orgs.), Sobre comportamento e cognição: análise experimental do comportamento, cultura, questões conceituais e filosóficas (Vol. 25, pp. 53-59). Esetec.

Day, W. F. (1969). Radical behaviorism in reconciliation with phenomenology. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 12(2), 315-328. https://doi.org/10.1901/jeab.1969.12-315

Fals Borda, Orlando (1971). Ciencia propia y colonialismo intelectual (2. ed.). Nuestro Tiempo.

Flores Júnior, C. R. (2021). Possibilidades para uma ciência do comportamento própria: Entre a subversão e o ajustamento social. [Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Londrina]. Repositório Institucional da Universidade Estadual de Londrina. https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15528

Flores Júnior, C. R., & Córdova, L. F. (2019). Por uma práxis social comunitária em análise do comportamento. Acta Comportamentalia, 27, 527-540. https://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/72030

Flores Júnior, C. R., & Laurenti, C. (2024). Contribuições de Orlando Fals Borda à análise dos compromissos sociopolíticos da ciência. Psicologia & Sociedade, 36, e276001. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2024v36276001

Laurenti, C. (2012). O lugar da Análise do Comportamento no debate científico contemporâneo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 28(3), 367–376. https://doi.org/10.1590/S0102-37722012000300012

Laurenti, C. (2014). Crítica à neutralidade científica e suas consequências para a prática científica em psicologia. Em V. B. Haydu, S. A. Fornazari, & C. Estanislau. (Org.). Psicologia e análise do comportamento: Conceituações e aplicações à educação, organizações, saúde e clínica. UEL, 2014.

Mariconda, P. R. (2006). O controle da natureza e as origens da dicotomia entre fato e valor. Scientiae Studia, 4, 453-472. https://doi.org/10.1590/S1678-31662006000300006

Skinner, B. F. (1956). A case history in scientific method. American Psychologist, 11, 221-233. https://doi.org/10.1037/h0047662